Ломоносовский венок

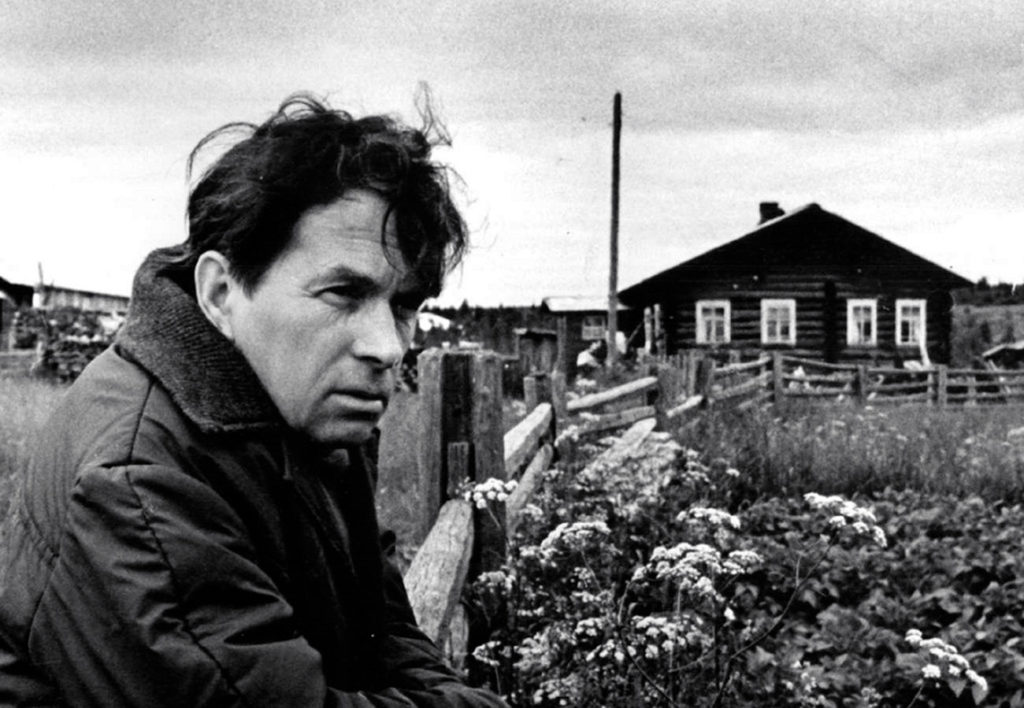

Говорить сейчас о важности и значении творческого наследства Федора Александровича Абрамова, — казалось бы, ломиться в открытую дверь. Писатель это крупный, признанный, широко известный и в нашей стране и за рубежом. Многие видные художники слова, деятели культуры, искусства, критики высоко оценили его литературный труд. Достаточно напомнить слова писателя И. С. Соколова-Микитова, сказанные в самом начале пути Федора Абрамова, после выхода первого его произведения: «У него редкий талант — талант человечности. Я думаю, Абрамов напишет еще не одну хорошую книгу. Он пишет от сердца, о том, что близко ему и дорого. У него все настоящее: и язык, и люди, и чувства». И суждение академика Д. С. Лихачева, выраженное уже после смерти Ф. Абрамова, о том, что «этот сильный, мощный, темпераментный» писатель поднимался в своем творчестве «до высот античного пафоса»... «Широкие проблемы современного человечества он сумел показать через судьбы русского северного крестьянства. Не случайно книги его переведены на все главные языки мира. Они интересуют всех, ибо судьба народного начала в современном мире... тревожит все цивилизованные народы».

- Шамиль ГАЛИМОВ

- Просмотров: 1265

В Архангельске, в центре города, на берегу Северной Двины, воздвигнут памятник героям борьбы за Советскую власть, за освобождение Севера от интервентов и белогвардейцев, на одной из плит высечены слова; «Убит на разведке в ночь на 18 июля 1918 г. член ВЦИК, комиссар Архангельского дивизиона и секретарь Архангельской организации РКП(б) Роман Куликов». В год гибели ему было только 20...

- Любовь Владимирова

- Просмотров: 1846

Писахова знаю давно, наверное, с тех пор, как осознал себя. Помнится, особенно поразила плывущая по морю баня, душистые рябиновые веники и эдакий русоволосый и русобородый хитрый мужик, что банной шайкой черпает из моря рыбу.

Я взбирался на русскую печь, в ароматные, пахнущие хлебом и теплом сумерки, закрывал глаза, и казалось: вот-вот качнется печь и пойдет к морю. Тут почему-то и откуда-то выплывала избушка на курьих ножках, Баба-Яга. Все сказки мешались, и приходило ласковое смутное чувство, которое словами даже и не определить.

И еще помню, как читала мне сестра сказку о мороженых песнях. Слушал — и видел, как стоят женщины друг против друга и ругаются. Фартуки подоткнуты, руки в бока, глаза в злом прищуре, языки ниже подбородка, и в ясном морозном воздухе сыплются колечками бранные слова, как сосновые стружки, и с ехидным шуршанием оседают в большие кучи.

- Владимир ЛИЧУТИН

- Просмотров: 5087

О, былина! Детям забава, юным утеха, старым отдых, работным покой.

Борис Шергин.

Может, рисковый труд и родил когда-то в Поморье такое неподдельное уважение к доброму и замысловатому слову, но только сказочник и «былинщик» еще и в начале века были на промысле в постоянном почете. Так, на Соловки приезжал великий говорун и баюнок Николай Нестерович, по кличке Фараон.

Жили промышленники-золотичане да лопшари в избушках длинное время, доставали зверя, так первое место за котлом ли, за столом ли всегда было Фараону. Посадят его в середку. Находились такие люди, что и табак ему крутят, другие чай доливают. А у Фараона слово слово родит. Из темноты только доносится: «А ну-ко, Николай Нестерович, сказывай еще сказку — все время быстрее идет». А уж Николай Нестерович такой был до баек сам не свой, ночь проговорит и, только услышав очередной всхрап, прикрикнет на темноту: «Спите, штоле крещеные?». А кто ли и отзовется: «Живем, батюшка, Николай Нестерович, живем». И течет далее былина.

- Владимир Личутин

- Просмотров: 5675

Частушка-«деревенщина»

Луг в конце деревенской улицы, а на нем вытоптанный крепкими ногами круг. Почему-то обязательно по кругу шла пляска, не пляска даже, а по-северному спокойный, бесстрастный, на первый взгляд, припляс. Главное в нем не коленца, а сопровождение — частушка. Поет один, потом другой, третий... Ее передают по кругу, словно ведут шутливый разговор, который никогда не закончить. Мелодия незамысловата, зато слова...

- Любовь Подоксенова

- Просмотров: 4380

Более тридцати лет я была знакома с Тыко Вылкой. Мы встречались каждый раз, когда он приезжал с Новой Земли, а особенно часто после его переезда в Архангельск.

Тыко (Илья Константинович) живо и увлеченно рассказывал о жизни ненцев, о новостях, о промысле, об экспонатах для музея, пел любимые былины и песни, вспоминал слышанные еще в детстве загадки, пословицы и шутки; знакомил с новыми, сочиненными им сказками и песнями, говорил теплые слова о всех своих учителях...

О талантливом ненце, строителе новой жизни, отдавшем все силы, знания и способности своему народу, социалистической Родине, написано немало очерков. Я попытаюсь воскресить свои впечатления об Илье Константиновиче, о его встречах с замечательными людьми России —полярными исследователями и художниками, о его государственной деятельности в советские годы...

- Ксения Гемп

- Просмотров: 6009

В ряду славных сынов Архангельска почетное место принадлежит ученому с мировым именем, выдающемуся естествоиспытателю-почвоведу, геологу, агроному Николаю Михайловичу Сибирцеву.

13 февраля (по новому стилю) 1860 года в семье потомственного северянина Михаила Ивановича Сибирцева родился третий сын, Николай. Отец, агроном с высшим образованием, преподавал естествознание, сельское хозяйство, математику и латинский язык в Архангельской семинарии. Будучи хорошо образованным человеком, он оказал большое влияние на детей, сумел привить им с юных лет скромность и трудолюбие, любовь к книге и познанию природы. И сам он являлся для них примером, когда изучал состояние земледелия в Архангельской губернии и сконструировал модель плуга, за что был награжден Вольным экономическим обществом двумя серебряными медалями. А за проведенные М. И. Сибирцевым метеорологические наблюдения ему выразило «искреннюю признательность» Русское Географическое общество. Со стороны матери, также поддерживается интерес к естествознанию — Юлия Григорьевна была дочерью лесничего Григория Ивановича Анциферова, «ученого форстмейстера» правления Северного округа корабельных лесов. (0б этом сообщили председателю Архангельского отделения Всесоюзного общества почвоведов Л. А. Варфоломееву архангелогородцы, знавшие семью Сибирцевых).

- Михаил Данилов

- Просмотров: 6567

Степан Федорович Огородников — наш земляк, известный историк, автор ряда книг и статей об Архангельске, знаток русского морского и военно-морского флота.

Родился С. Ф. Огородников 26 декабря 1835 г. (7 января 1836 г.) в Соломбале, в семье морского офицера. Вся его жизнь была связана с военно-морским флотом России, с Архангельском.

Исторический очерк «Соломбальское селение» (1863 г.) — его первая научно-исследовательская работа. В 1875 году Морской ученый комитет издал фундаментальный научный труд С. Ф. Огородникова «История Архангельского порта».

- Наталья Трофименко

- Просмотров: 5453

Есть в Архангельске такой старинный переулок, выходящий на Набережную. Здесь всегда тихо и хорошо, особенно весной. Но почему-то каждый раз мне становится тут немного грустно и вспоминаются слова Пушкина: «Мы ленивы и нелюбопытны».

Здесь, в этом переулке, жил когда-то замечательный человек ученый Иустин Михайлович Сибирцев. И хотя переулок этот носит теперь имя братьев Сибирцевых, до обидного мало знают об Иустине Михайловиче жители нашего города... А ведь без него невозможно по-настоящему представить культуру Русского Севера, да, пожалуй, и России в целом. Нет, это не преувеличение, ибо ценой его подвижнической жизни было создано Архангельское Древлехранилище, одно из лучших художественных и исторических собраний России, где сосредоточились тысячи и тысячи уникальных памятников старины. (Да-да, наш город обладал когда-то подобным музеем!).

Автор множества работ, Сибирцев являлся непревзойденным знатоком истории Русского Севера, я. возможно, для ее изучения никто еще не сделал столько, сколько сделал он. Прошли уже десятилетия с его смерти. И только теперь труды Иустина Михайловича Сибирцева получают подлинную оценку, а его научное наследство начинает подлинную жизнь.

- Глеб Тюрин

- Просмотров: 7148

На Севере, у Кольского побережья мчались в атаку на вражеские транспорты и корабли охранения советские торпедные катера» и фонтаны соленых брызг дыбились от штевней в облачное заполярное небо.

Торпедные катера... Эти небольшие, но грозные боевые корабли под командой отчаянных лейтенантов, старшин и боцманов стремительно неслись в атаки, словно истребители в небе. Удары их торпед были неотвратимы и смертоносны.

Одним из таких катеров, а позднее и их отрядом командовал онежанин Александр Осипович Шабалин, ставший дважды Героем Советского Союза, контр-адмиралом.

- pastar.ru

- Просмотров: 5605

...Твердо выдвигаем на представление к награждению орденом Ленина рамщика лесозавода № 16-17 Мусинского Василия Степановича. Последний производственный показатель — 313 кубометров на рамо-смену, что составляет 227 процентов плана.

(Из телеграммы Севкрайкома ВКП(б) представителю Северного края при ВЦИК от 25 ноября 1935 г.).

Все главные улицы рабочей архангельской слободы — Соломбалы — сбегаются к колоннаде Дворца культуры лесопильного комбината. Одна комната здесь в канун золотого юбилея этого крупнейшего в своем роде европейского предприятия была отдана под музей. В ней три стола сдвинуты воедино и завалены фотографиями, рукописями, газетными вырезками. Отставной инженер комбината, смотритель будущего музея Евгений Иванович Вишняков,, присев на табурет, словно застыл среди этого хаоса. Очень любопытное письмо пришло из Москвы, Пишет рабфаковец двадцатых годов. Рассказывает, как во время пуска комбината в 1931 году по три технических кружка приходилось вести инженерам. Это значит, занятия каждый день.

- Александр ЛЫСКОВ

- Просмотров: 5518

Один из подвижников просвещения, науки и культуры XVIII века, которых двинская земля дала Отечеству, Александр Иванович Фомин — общественный деятель, ученый, книжник, истинный патриот родного края, автор ценных работ по изучению Севера.

Родился он 23 февраля (6 марта по новому стилю) 1733 года в Архангельске, в купеческой семье. Отец его, Иван Исакович, был старожилом* города, а дед, Исак Фомин, вышел в купцы из крестьян Княжестровской волости, «искусством и прилежанием в собственных торговых и гражданских общих делах гражданин почтенный» (В. Крестинин). Александр Иванович получил в наследство от деда сенные покосы в Перхачевской деревне Лисестровской волости. Помимо коммерческих дел, отец Александра Фомина, «знатный по своей честности», исполнял разные общегражданские службы: он был бургомистром в губернском магистрате в 1777—1778 годах, здесь же заседателем в 1780— 1785 гг, и оставил по себе память, как отметил историк В. В. Крестинин в своем замечательном труде о городе Архангельске, «защитника гражданской свободы», «бывшего прежде богатым купцом». О матери Александра Ивановича Фомина — Федоре Григорьевне — известно немного. Она была дочерью холмогорца Григория Латышева. Выходцы из этой семьи отличались благочестивостью, «ревностию к правде», «знатными» заслугами перед архангельским обществом.

- Валентина Волынская

- Просмотров: 4379

В 1757 году группой единомышленников, в котору ю входили Василий Крестинин, Александр Фомин, Алексей Свешников и Никифор Зыков, в Архангельске было создано первое в Россим общество для исторических исследований. Вскоре «к четырем единогражданам» примкнули другие передовые деятели посада. Душою и подлинным руководителем вольного общества любителей истории был «степенный гражданин» города Архангельска Василий Васильевич Крестинин — впоследствии автор оригинальных исследований - по северной тематике.

- Г.Г. Фруменков

- Просмотров: 4774

Посмотреть и оставить комментарий в ВК

Посмотреть и оставить комментарий в ВК